読み書きができることは当たり前ではありません。

講師かなざわの息子は、小学1年ですが、普通級在籍から特別支援級の在籍になります。(小学2年進級時から。)

そうした特別な配慮が必要な一年生はうちだけなのかなと思っていたら、同じクラスにあと2人、そういった配慮が必要とされるお友達がいることがわかりました。(息子とは、逆の方向の支援が必要とされるお子さんですが、個別のほうがよいという意味では、同じ特別支援級となります。)

1クラス12人(息子含め)しかいないクラスでです!

ものすごい割合ですよね・・・。

学習に支障はないけど、教室を出ていったり、先生の言うことをうまく聞くことができない息子。

そして、授業は静かに聞いていて、先生の言うこともよく聞くけれど、学習に支障があるお友達。

このあまりにも正反対な特性の子供の特別支援級になるそうで、担任の先生がどんな授業をしてくださるのか、今からドキドキです・・・。

自閉症やADHDなどの発達障害は、日本においても認知されるようになってきましたが、下記に述べるような『読み書き障がい(LD)』や、今回は触れていませんが『不器用障がい(DCD)』の認知はほとんどなされていないように思います。

※俳優のトム・クルーズ氏、キアヌ・リーブス氏、映画監督のスティーブン・スピルバーグ氏は自身がLDであることを公表しています。

読み書き障がいは、欧米では人口の10%を占めると言われていますが、日本ではわずか3%ほどです。

欧米では10人に1人いるのに、日本人にはあまりいないということはあり得ないため、日本では【日本語】というわかりやすい言語を用いているため、発見されにくいのではないかと、言われています。

息子のような自閉症、及びADHDは、先生が授業を行う上で困ったことが起きるから発見が早いです。

でも、読み書き障がい、不器用障がいの子どもたちは先生を困らせないため、教室でひっそりと困っていることがほとんどです。

以下、チャイルドスペース及びフェルデンクライスプラクティショナー(指導者)高尾明子先生のフェイスブックより引用させて頂いた文章です。

ぜひ知っておいて頂きたい知識です。

絵本を手に取らない、勉強に向かいにくい、学校に行きしぶりがある子どものなかに、読み書きの難しさが隠れていることがよくあります。

また中学で英語のテストでさっぱり点がとれない時にも読み書きの難しさがあることが多いです。意味を持たないアルファベット(の組み合わせ)を音に変換するのが難しい、単純なアルファベットの形を見極めるのが難しいなど、日本語とは異なる難しさが出てきます。

子どものやる気がないわけでも、努力が足りないわけでもありません。そのような子の脳や視覚・聴覚のタイプに合わせた学び方があります。

Learning Differntly/異なる学び方を提供したら、学んでいくことができます。

先生方は、子どものせいにすることなく自分の指導力をあげる努力をお願いします。

早く周りの大人が気づいて、適切な対応をしてあげることが必要です。

二次障害が出る前に。

岡山で基本的なことが学べます。

http://square.umin.ac.jp/dyslexia/recruit.html

さちの本棚

前述した、読み書き障がいを持つ主人公のお話です。

こうした障がいを持つ人の話は、多くはその障がいのことに夢中になってあまりおもしろくないことが多いのですが、この漫画は、内容も素晴らしいと思いました。

こうした障がいへの理解が進むのはもちろん、多様性の大切さが楽しみながら読めます。

読みやすいのでお子さんにもおすすめです。

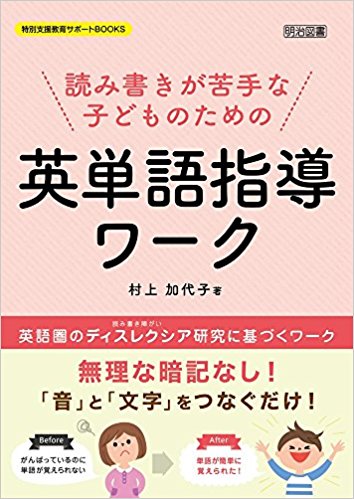

無理な暗記は必要ありません。指導法を変えれば子どもが変わります。

英語圏のディスレクシア研究に基づいた、「音」と「文字」の対応関係をビジュアルに示す指導法を日本向けにアレンジ。教科書がすらすら読めない、スペリングが覚えられない…と悩んでいたLDの子どもたちの読み書き指導において実際に効果があったワーク集です。

実際に活用・参考にできる教材やシート、ポイントなど書かれており、英語はもちろん国語などへも使える技術です。

楽譜を読むことにも応用できると思います。